電話:18584633330

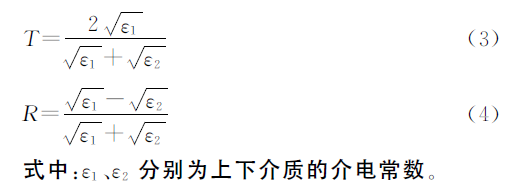

座機:+86(023)86192928

地址:重慶市大渡口區(qū)建橋工業(yè)園對路面結構內(nèi)部進行檢測,確定各結構層及其層間黏結狀況,評價路面結構完整性,為路面養(yǎng)護提供決策支持具有顯著意義[1]。目前境內(nèi)主要依據(jù)《公路技術狀況評定標準》(JTG5210-2018)[2],對路面狀況進行評定,主要采用了破損(PCI)、平整度(RQI)、車轍(RDI)、抗滑(SRI)、結構強度(PSSI)等5項指標。除了結構強度外,其他指標均為路表狀況指標,無法有效指導路面養(yǎng)護以保持結構內(nèi)部狀態(tài)。

《公路瀝青路面養(yǎng)護設計規(guī)范》(JTG5421-2018)[3]在修復養(yǎng)護專項數(shù)據(jù)檢測中引入了結構完整性檢測。路面結構完整性從路面結構全空間角度(深度、縱向、橫向),表征因先天或后天原因導致的結構內(nèi)部材料或結構缺陷、破損等異常狀態(tài),包括結構層松散、不密實、層間黏結失效、層間脫空、內(nèi)部裂縫、含水量大等對象。

路面結構完整性可采用探地雷達進行快速無損檢測。探地雷達用于道路檢測具有精度高、連續(xù)性好等優(yōu)點。王曦光等給出了工程應用中的探地雷達典型特征圖像,對正確分析探地雷達采集圖像具有一定指導作用[4-5];朱能發(fā)等總結了公路檢測中常見缺陷的雷達波相特征,為道路檢測及養(yǎng)護處治提供支持[6-10]。然而這些研究均未提出路面結構完整性的定量化評價方法。

本文選用第四代高動態(tài)探地雷達設備,對雷達回波信號進行處理得到雷達有效信號,建立雷達檢測評定圖譜,并進行取芯驗證;提出結構完整性綜合評價指標,基于江蘇省11條高速公路、1484(車道·km)檢測數(shù)據(jù),進行評價方法有效性驗證。

高動態(tài)探地雷達技術簡介

探地雷達原理

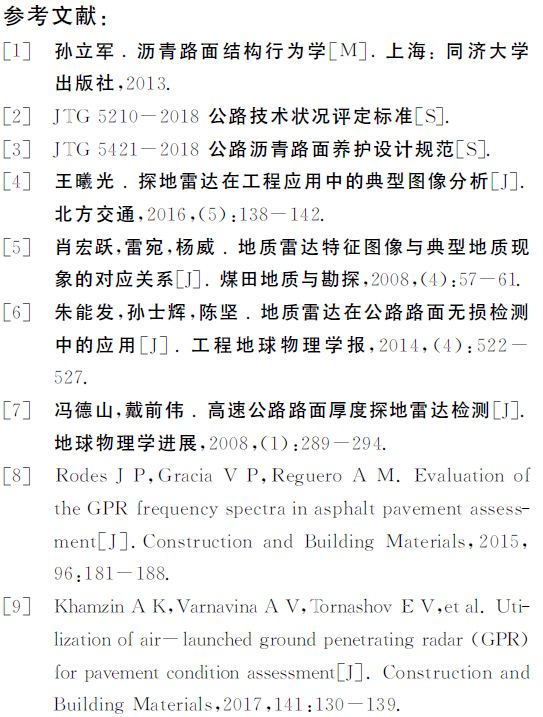

探地雷達(Ground Penetrating Radar,GPR)的工作原理示意[11]如圖1所示。GPR利用發(fā)射天線向目標體發(fā)射連續(xù)電磁脈沖波(圖1(a)),依據(jù)電磁波傳播理論,電磁波在遇到不同介質層時,由于上下介質的介電常數(shù)不同,會在不同介質的分界面發(fā)生反射和折射,折射的部分電磁波繼續(xù)向下傳播,在遇到新的介質層分界面時會繼續(xù)發(fā)生反射和折射;反射的另一部分電磁波由接收天線接收,則得到一個掃描線(圖1(b));當進行連續(xù)測量時,多個掃描線相互拼接則得到連續(xù)的測量剖面,即雷達剖面圖(圖1(c))。

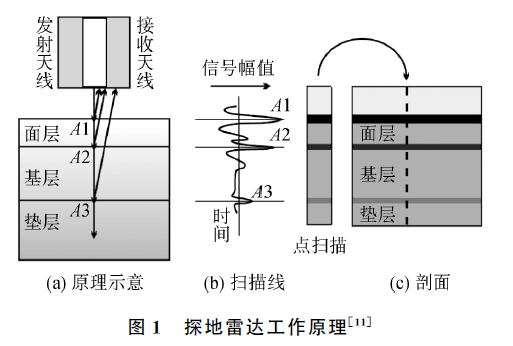

電磁波在不同介質中的傳播速度計算公式如式(1)所示。

根據(jù)電磁波發(fā)射時刻和接收時刻,計算在介質中的電磁波傳播時間Δt,依據(jù)式(2)可計算反射面的深度d。

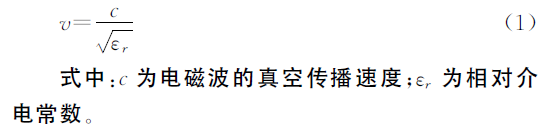

電磁波在不同介質層分界面的反射和折射特征,由反射系數(shù)R和折射系數(shù)T表征。若電磁波為垂直入射,且介質為非磁性,可由式(3)和式(4)表示。由此可知,非磁性介質的反射和折射系數(shù)僅與上下介質的介電常數(shù)有關。電磁波在傳播過程中遇到不同介質的分界面時會產(chǎn)生反射,對路面結構內(nèi)部隱性病害引起的異常信號的振幅、頻率和相位進行對比分析,即可確定隱性病害的位置和嚴重程度。

高動態(tài)探地雷達設備

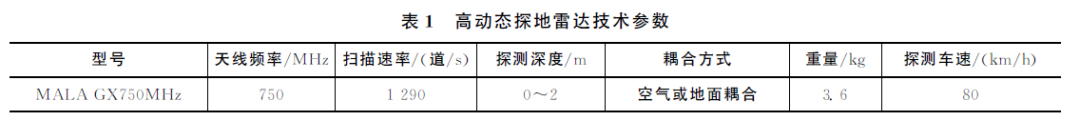

某型號高動態(tài)探地雷達為*新第四代探地雷達,天線與控制系統(tǒng)為一體機(如圖2所示),技術參數(shù)如表1所示。該探地雷達系統(tǒng),將雷達通過支架懸掛在工程車上或者將雷達置于天線小車上,天線小車被工程車牽引前行,檢測人員在工程車內(nèi)部通過操作計算機來控制雷達的工作狀態(tài)。車載雷達相比人工方法有許多優(yōu)點,它可以一次全斷面檢測;適用于長距離檢測,大大提高了檢測效率;同時保障了檢測人員的安全;不影響正常的道路行車。

雷達回波信號處理與圖譜建立

回波信號處理

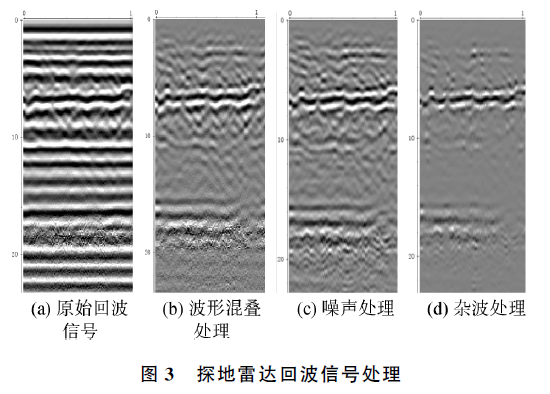

探地雷達回波信號會存在波形混疊、噪聲和雜波,應當*大程度去除,以保留目標體信號。

波形混疊處理采用背景去除方法。瀝青路面各層界面的電磁波在不受到外界干擾的情況下均是按照固定的反射能量及衰減規(guī)律產(chǎn)生的,其疊加能量為固定值。背景去除即減去固定值。

噪聲屬于原發(fā)射信號中并不存在的無規(guī)則的額外信號,是隨時存在的。噪聲處理常采用帶通濾波法,即人為設定有效回波信號的頻率范圍(一般為天線頻率的2/3~3/2),刪除其他頻率范圍的信號。

雜波去除采用傅里葉變換對不同介質的頻率譜進行解析,然后針對雜波的特有頻率譜進行濾波。探地雷達回波信號處理效果如圖3所示。

雷達圖譜

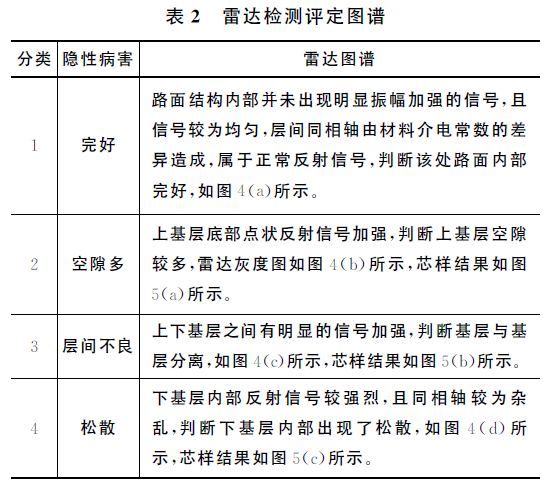

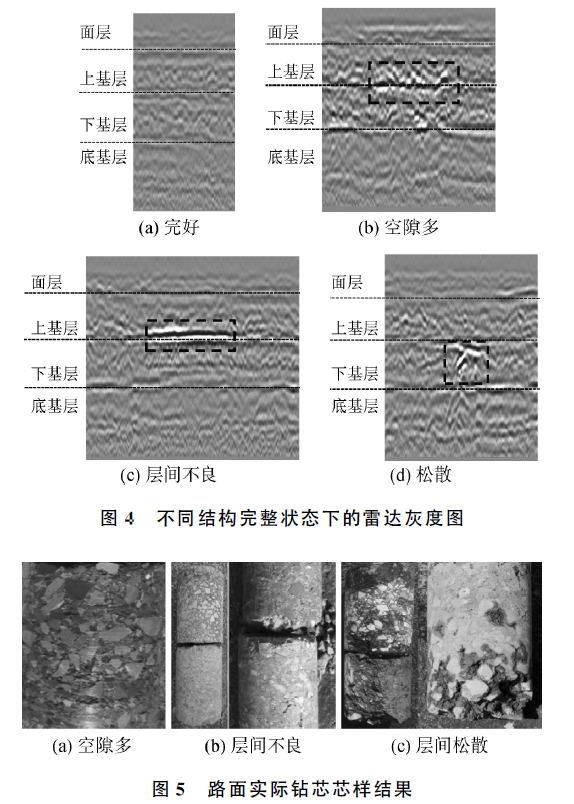

通過總結大量的工程實例,發(fā)現(xiàn)影響路面結構完整性的路面結構內(nèi)部病害類型可以分為3大類:空隙多;層間不良;松散。其中松散可細分為層間局部松散和結構層松散。不同隱性病害在雷達灰度圖中具有顯著差異,由此建立的雷達檢測評定圖譜如表2所示。先后對滬寧、連徐、沿江、沿海、汾灌、江廣、通啟、寧靖鹽、寧揚等等18條高速公路進行檢測評估,檢測總里程達1484(車道·km),并且鉆取了600個以上的芯樣進行驗證,雷達檢測結果與實際路面的匹配性高達95%。

路面結構完整性評價指標

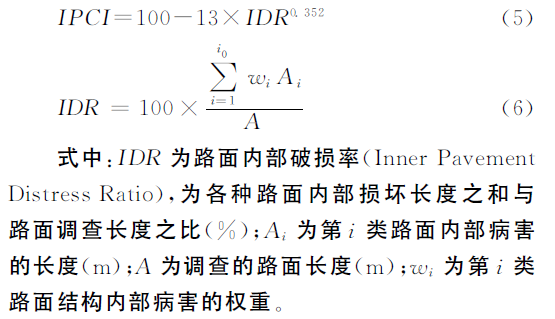

為了對路面結構完整性進行定量化評價,借鑒路面破損狀況指數(shù)PCI評價方法,采用路面內(nèi)部破損狀況指數(shù)IPCI(Inner Pavement Condition Index)反映路面結構內(nèi)部的破損狀況。

PCI僅評價路表,破損率為路表破損面積與調查面積之比,取值為0~100(%);而IPCI評價路面各層及層間狀況,內(nèi)部破損率為內(nèi)部病害長度(各層病害長度之和)與調查長度之比,取值可能會大于100(%)。綜合考慮評分結果區(qū)分度,評價模型參數(shù)a0和a1由15和0.412調整為13和0.352。

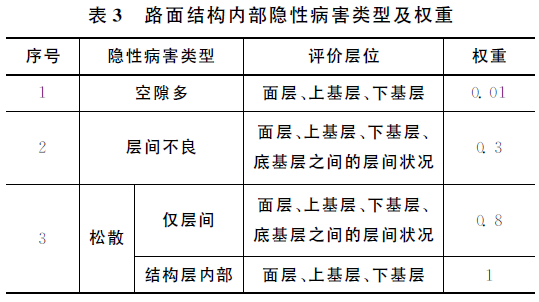

不同類型的隱性病害對于結構強度的影響存在較大差異,如空隙偏多類的隱性病害對于結構強度的影響較小,而松散病害則對結構強度的影響較大,因此根據(jù)這種影響關系,對各隱性病害的權重進行了初擬,如表3所示。

IPCI影響因素分析

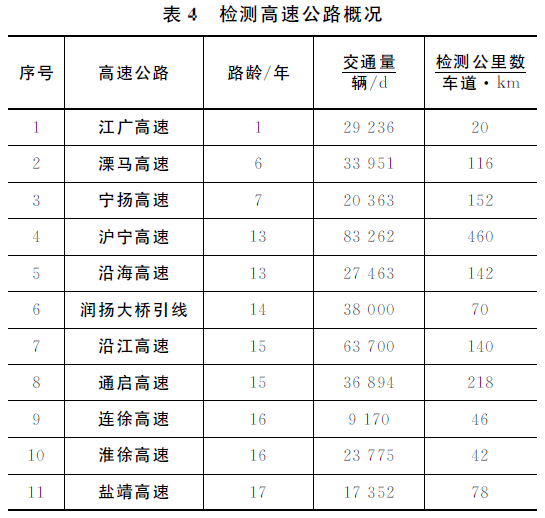

高速公路選取

選擇不同通車時間、不同交通量、不同環(huán)境氣候狀況等特點的典型高速公路,共11條,如表4所示。路齡分布范圍為1年~17年,交通量分布范圍為9170輛/d~83262輛/d,這既保證了所選路段的代表性,又能夠覆蓋高速公路全壽命周期。檢測位置均為*外側車道的右輪跡帯。

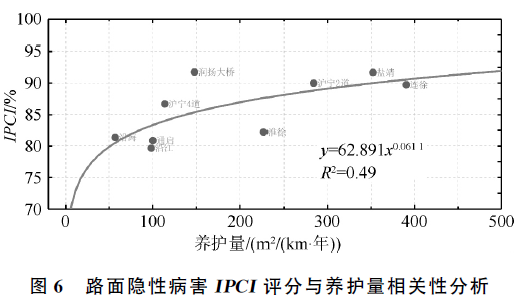

養(yǎng)護歷史的影響

養(yǎng)護歷史是結構內(nèi)部狀態(tài)的影響因素。養(yǎng)護歷史以平均每年每公里養(yǎng)護工程量為統(tǒng)計指標,綜合考慮不同高速公路的養(yǎng)護總工程量、通車時間以及里程等因素。不同高速公路養(yǎng)護歷史數(shù)據(jù)來自江蘇省高速公路路面管理系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://pms.roadkeeper.net)。匯總分析各條高速公路IPCI評分與養(yǎng)護歷史的相關性,如圖6所示。

從圖6可以看出,當養(yǎng)護量較大時,IPCI評分也較高,路面隱性病害減少,二者具有一致變化趨勢。采用冪函數(shù)進行回歸分析,分析結果表明二者相關性系數(shù)R^2=0.49,表明養(yǎng)護的封水作用及改善受力會抑制路面隱性病害的發(fā)展。

交通荷載的影響

(1)交通荷載與IPCI

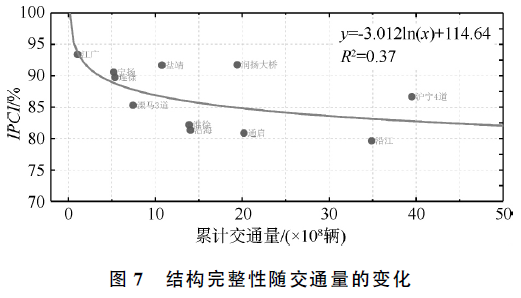

交通量以累計交通量為統(tǒng)計指標,綜合考慮了不同高速公路的年平均日交通量和通車時間等因素。匯總分析各條高速公路IPCI評分與交通量的相關性,如圖7所示。

由圖7可知,當累計交通量較大時,IPCI評分較低,路面內(nèi)部隱性病害呈增加趨勢。采用對數(shù)函數(shù)進行回歸分析,結果表明二者相關性系數(shù)R^2=0.37,表明交通荷載的反復作用會加重路面隱性病害的發(fā)展,但隨著交通量的增加,影響程度在減弱。

(2)交通荷載與分項隱性病害

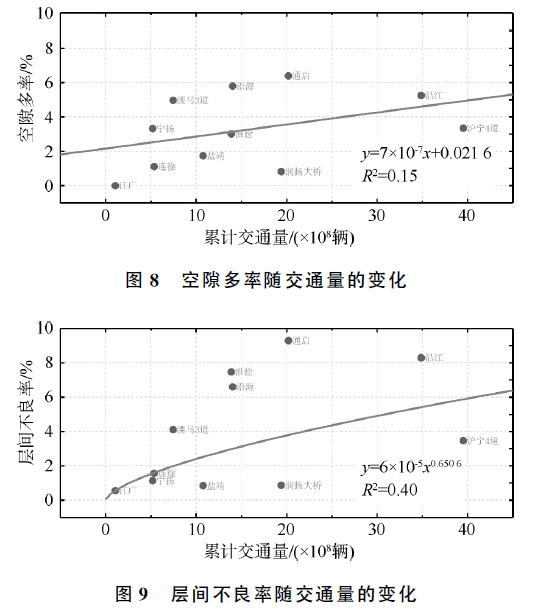

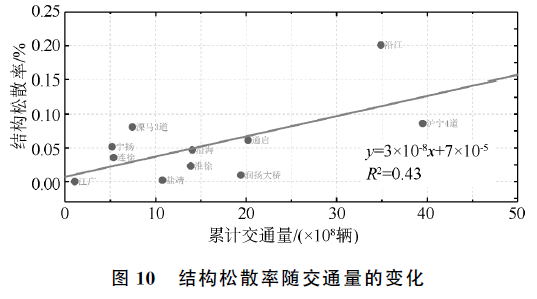

隱性病害包括3類:空隙多;層間不良;結構松散。分別統(tǒng)計分析這3類隱性病害與交通量的相關性,統(tǒng)計指標為隱性病害累計長度與調查路段長度之比,結果如圖8~圖10所示。從圖中可以看出,空隙多率、層間不良率、結構松散率與交通量的相關性系數(shù)R^2分別為0.15、0.4、0.43;空隙多率與交通量相關性較低,這主要是因為空隙多隱性病害受路面結構初始空隙率狀況影響較大;層間不良率、結構松散率與交通量的相關性較高,表明交通荷載會顯著加速層間不良和結構松散的發(fā)展。

結語

本文利用高動態(tài)探地雷達建立了路面結構完整性定量化評價方法,主要結論如下:

(1)路面隱性病害分為空隙多、層間不良、松散等3類,各類病害的雷達灰度圖具有顯著差異,建立了雷達檢測評定圖譜,取芯驗證準確率約為95%;

(2)借鑒路面狀況指數(shù)PCI評價模型,對不同類型病害賦予不同權重,提出了路面內(nèi)部破損狀況指數(shù)IPCI,以此進行路面隱性病害狀況評價;

(3)基于11條高速公路、1484(車道·km)檢測數(shù)據(jù),進行了路面隱性病害影響因素分析,表明交通荷載越大、養(yǎng)護工程量越少,路面隱性病害越多,IPCI評分越低;

(4)與層間不良、結構松散相比,隱性病害空隙多與交通量相關性較低,這主要是因為空隙多隱性病害受路面結構初始空隙率狀況影響較大。